« Plus vert, moins cher : comment faire ? » : champagne, pour qui saura décarboner son scope 3

Une centaine d’industriels a participé à la quatrième session du programme « Plus vert, moins cher : comment faire ? » d’ENGIE Solutions, accueillie cette fois-ci dans le cadre exceptionnel du domaine Vranken Pommery, à Reims. Un écrin soyeux pour un sujet ardu et stratégique pour les entreprises industrielles de la région : comment réduire les émissions de CO2 de leur scope 3 ?, autrement dit les émissions carbone générées en amont de leur chaîne de valeur.

Bienvenue au domaine Vranken Pommery.

Bienvenue au domaine Vranken Pommery.

Derrière le portail ajouré, se détache la majestueuse silhouette de la Villa Demoiselle. Unique à Reims, joyau de l’Art nouveau, elle fait la fierté de la Maison Pommery, qui inventa le premier champagne brut au monde en 1874. À elle seule, elle incarne 150 ans d’un savoir-faire exceptionnel, de succès commerciaux, d’innovations et d’adaptations aux mutations du monde.

Plus de 120 industriels de la région Champagne-Ardenne ont répondu présents, le mardi 5 décembre 2023, à l’invitation d’ENGIE Solutions à participer au nouvel épisode de sa série d’événements « Plus Vert, moins cher : comment faire ? ».

Au programme : échanges, réflexions et solutions entre industriels, autour de la décarbonation de leur « scope 3 ». Après la consommation d’énergie et la production de chaleur, qui représentent les scopes 1 et 2 des industriels, l’heure est venue de réduire les émissions carbones de leur chaîne fournisseur.

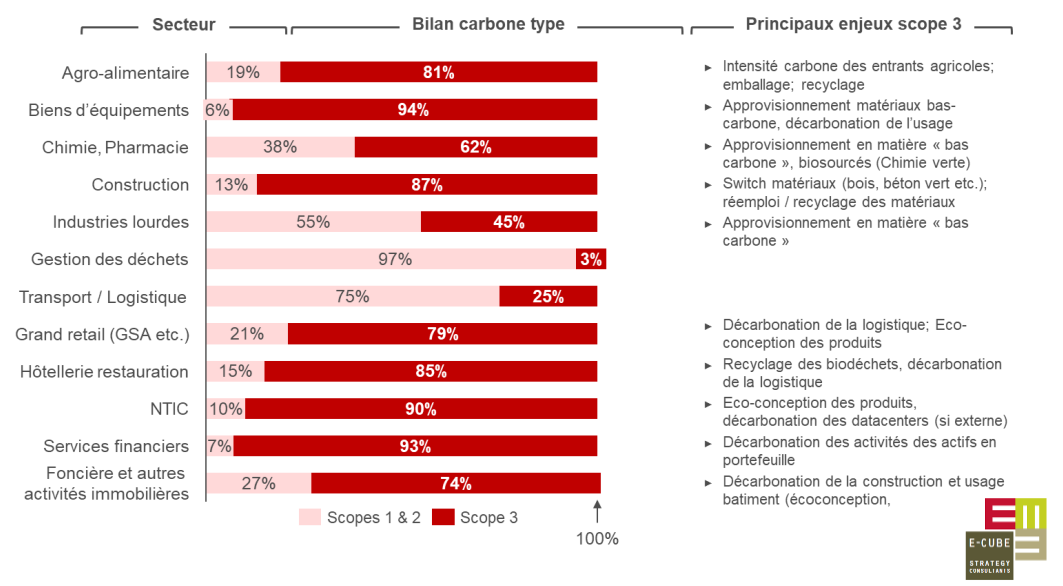

Biens d’équipement : 94 % des émissions proviennent des fournisseurs

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises sont soumises à l’obligation réglementaire d’intégrer le scope 3 dans le calcul de leur bilan carbone. Ce scope 3 représente 94 % des émissions de gaz à effet de serre dans la filière des biens d’équipement, ou encore plus de 80 % dans l’agroalimentaire du fait des intrants, du packaging ou de la production agricole en amont, explique Alexandre Bouchet, fondateur du cabinet E-Cube Strategy Consultants.

Selon Alexandre Bouchet, fondateur du cabinet E-Cube Strategy Consultants, l’incitation à décarboner les process industriels ne cesse de croître. « Vos clients ont commencé à vous interroger sur vos pratiques, sur vos approvisionnements en matières premières, sur vos choix logistiques ou sur la fin de vie de vos produits, poursuit-il, ils sont un moteur important de votre réflexion sur la décarbonation ». Comme l’ont illustré plusieurs participants, les donneurs d’ordre jouent en effet un rôle majeur dans cette incitation à la transition.

De l’industrie au consommateur, chacun son rôle

La coopérative agricole Invivo, par exemple, dont le scope 3 est composé à 60 % par les intrants, se voit demandée de verdir sa récolte de malt par ses clients producteurs de bière. De son côté, le fabricant de bouteilles Verallia redouble d’efforts pour augmenter ses approvisionnements en calcin, ces débris de verres usagés qui permettent de refabriquer du verre, dans une logique d’économie circulaire moins carbonée.

Chacun joue le jeu, mais le temps n’est pas forcément l’allié des bonnes volontés : difficile de changer rapidement un four à verre, certes énergivore mais dont la durée d’amortissement s’étale sur quinze ans.

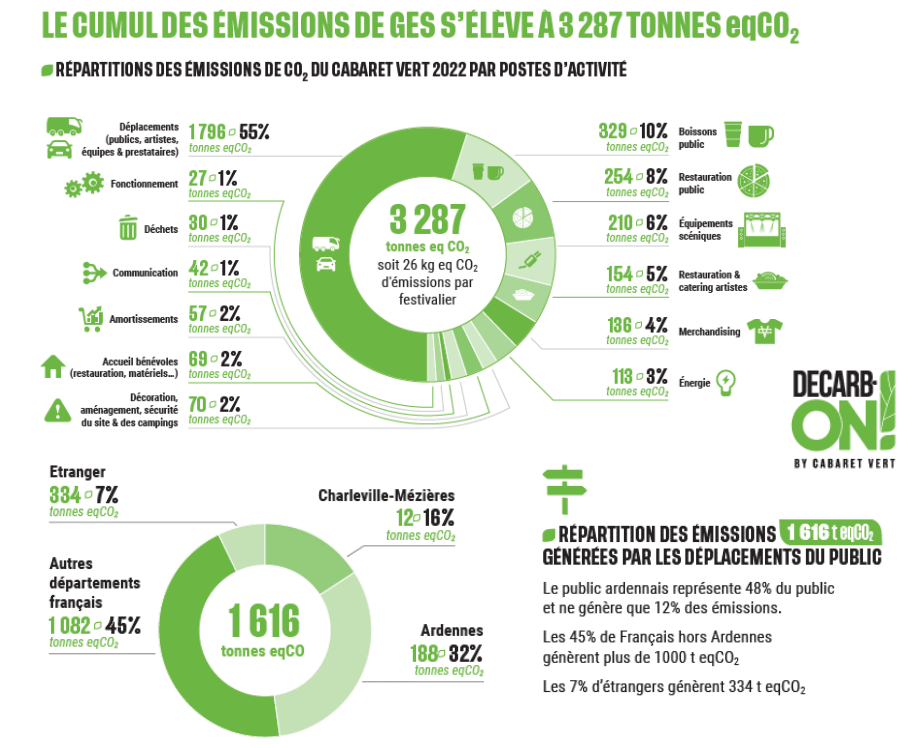

En bout de chaine, d’autres défis se présentent. Le festival pop-rock ardennais Cabaret Vert, pionnier du développement durable et vertueux depuis 15 ans, accueille chaque été 125 000 personnes. Pour honorer la promesse éthique faite aux festivaliers, il s’approvisionne exclusivement auprès de fournisseurs triés sur le volet : du producteur de malt au brasseur, en passant par le fabricant de bouteilles de bière, bien-sûr.

Engagé dans une démarche de mesure d’impact, son directeur Julien Sauvage est déjà en mesure de chiffrer son empreinte carbone : « Nous émettons 26 kg de CO2 par festivalier », explique-t-il. « Pour décarboner, nous travaillons sur la sobriété énergétique et sur les plats végétariens. Mais le problème résiduel, c’est la mobilité : nos festivaliers viennent de toute la France et nous ne pouvons pas réduire à nous seuls l’impact carbone de leurs déplacements ».